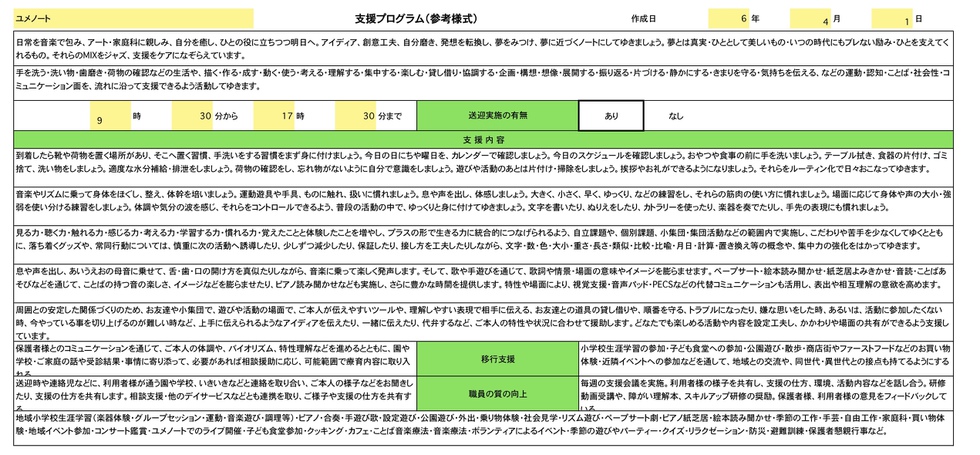

支援プログラム

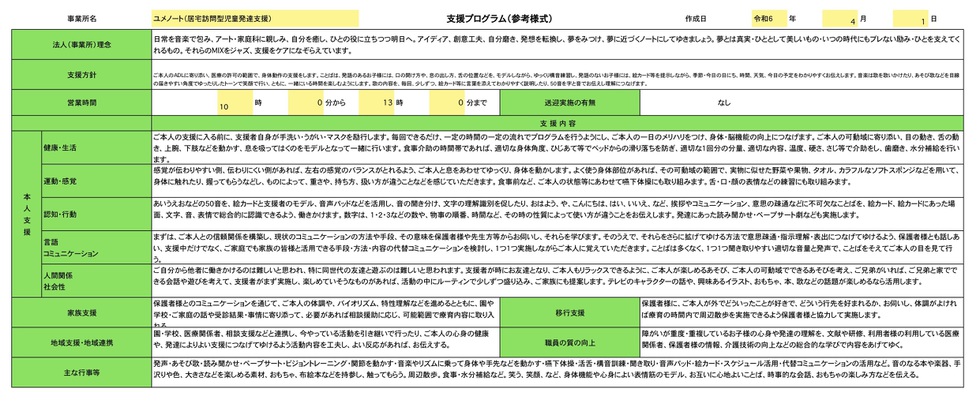

本人支援

健康・生活

到着したら靴や荷物を置く場所があり、そこへ置く習慣、手洗いをする習慣をまず身に付けましょう。今日の日にちや曜日を、カレンダーで確認しましょう。今日のスケジュールを確認しましょう。おやつや食事の前に手を洗いましょう。テーブル拭き、食器の片付け、ゴミ捨て、洗い物をしましょう。適度な水分補給・排泄をしましょう。荷物の確認をし、忘れ物がないように自分で意識をしましょう。遊びや活動のあとは片付け・掃除をしましょう。挨拶やお礼ができるようになりましょう。それらをルーティン化で日々伴走しつつ行います。

運動・感覚

音楽やリズムに乗って身体をほぐし、整え、体幹を培いましょう。運動遊具や手具、ものに触れ、扱いに慣れましょう。息や声を出し、体感しましょう。大きく、小さく、早く、ゆっくり、などの練習をし、それらの筋肉の使い方に慣れましょう。場面に応じて身体や声の大小・強弱を使い分ける練習をしましょう。体調や気分の波を感じ、それらをコントロールできるよう、普段の活動の中で、ゆっくりと身に付けてゆきましょう。文字を書いたり、ぬりえをしたり、カトラリーを使ったり、楽器を奏でたりし、手先の表現にも慣れましょう。

認知・行動

見る力・聴く力・触れる力・感じる力・考える力・学習する力・慣れる力・覚えたことと体験したことを増やし、プラスの形で生きる力に統合的につなげられるよう、自立課題や、個別課題、小集団・集団活動などの範囲内で実施し、こだわりや苦手を少なくしてゆくとともに、落ち着くグッズや、常同行動については、慎重に次の活動へ誘導したり、少しずつ減少したり、保証したり、接し方を工夫したりしながら、文字・数・色・大小・重さ・長さ・類似・比較・比喩・月日・計算・置き換え等の概念や、集中力の強化をはかってゆきます。

"言語・コミュニケーション"

息や声を出し、あいうえおの母音に乗せて、舌・歯・口の開け方を真似たりしながら、音楽に乗って楽しく発声します。そして、歌や手遊びを通じて、歌詞や情景・場面の意味やイメージを膨らませます。ペープサート・絵本読み聞かせ・紙芝居よみきかせ・音読・ことばあそびなどを通じて、ことばの持つ音の楽しさ、イメージなどを膨らませたり、ピアノ読み聞かせなども実施し、さらに豊かな時間を提供します。特性や場面により、視覚支援・音声パッド・PECSなどの代替コミュニケーションも活用し、表出や相互理解の意欲を高めます。

"人間関係・社会性"

周囲との安定した関係づくりのため、お友達や小集団で、遊びや活動の場面で、ご本人が伝えやすいツールや、理解しやすい表現で相手に伝える、お友達との道具の貸し借りや、順番を守る、トラブルになったり、嫌な思いをした時、あるいは、活動に参加したくない時、今やっている事を切り上げるのが難しい時など、上手に伝えられるようなアイディアを伝えたり、一緒に伝えたり、代弁するなど、ご本人の特性や状況に合わせて援助します。どなたでも楽しめる活動や内容を設定工夫し、かかわりや場面の共有ができるよう支援しています。

家族支援

保護者様とのコミュニケーションを通じて、ご本人の体調や、バイオリズム、特性理解などを進めるとともに、園や学校・ご家庭の話や受診結果・事情に寄り添って、必要があれば相談援助に応じ、可能範囲で療育内容に取り入れる。

移行支援

小学校生涯学習の参加・子ども食堂への参加・公園遊び・散歩・商店街やファーストフードなどのお買い物体験・近隣イベントへの参加などを通して、地域との交流や、同世代・異世代との接点も持てるようにする。

地域支援・地域連携

送迎時や連絡時などに、利用者様が通う園や学校、いきいきなどと連絡を取り合い、ご本人の様子などをお聞きしたり、支援の仕方を共有します。相談支援・他のデイサービスなどとも連携を取り、ご様子や支援の仕方を共有する。

職員の質の向上

毎週の支援会議を実施。利用者様の様子を共有し、支援の仕方、環境、活動内容などを話し合う。研修動画受講や、障がい理解本、スキルアップ研修の奨励。保護者様、利用者様の意見をフィードバックしている。

主な行事等

地域小学校生涯学習(楽器体験・グループセッション・運動・音楽遊び・調理等)・ピアノ・合奏・手遊び歌・設定遊び・公園遊び・外出・乗り物体験・社会見学・リズム遊び・ペープサート劇・ピアノ紙芝居・絵本読み聞かせ・季節の工作・手芸・自由工作・家庭科・買い物体験・地域イベント参加・コンサート鑑賞・ユメノートでのライブ開催・子ども食堂参加・クッキング・カフェ・ことば音楽療法・音楽療法・ボランティアによるイベント・季節の遊びやパーティー・クイズ・リラクゼーション・防災・避難訓練・保護者懇親行事など。

クリックすると大きく表示されます(PC環境)

運動・感覚

音楽やリズムに乗って身体をほぐし、整え、体幹を培いましょう。運動遊具や手具、ものに触れ、扱いに慣れましょう。息や声を出し、体感しましょう。大きく、小さく、早く、ゆっくり、などの練習をし、それらの筋肉の使い方に慣れましょう。場面に応じて身体や声の大小・強弱を使い分ける練習をしましょう。体調や気分の波を感じ、それらをコントロールできるよう、普段の活動の中で、ゆっくりと身に付けてゆきましょう。文字を書いたり、ぬりえをしたり、カトラリーを使ったり、楽器を奏でたりし、手先の表現にも慣れましょう。

認知・行動

見る力・聴く力・触れる力・感じる力・考える力・学習する力・慣れる力・覚えたことと体験したことを増やし、プラスの形で生きる力に統合的につなげられるよう、自立課題や、個別課題、小集団・集団活動などの範囲内で実施し、こだわりや苦手を少なくしてゆくとともに、落ち着くグッズや、常同行動については、慎重に次の活動へ誘導したり、少しずつ減少したり、保証したり、接し方を工夫したりしながら、文字・数・色・大小・重さ・長さ・類似・比較・比喩・月日・計算・置き換え等の概念や、集中力の強化をはかってゆきます。

"言語・コミュニケーション"

息や声を出し、あいうえおの母音に乗せて、舌・歯・口の開け方を真似たりしながら、音楽に乗って楽しく発声します。そして、歌や手遊びを通じて、歌詞や情景・場面の意味やイメージを膨らませます。ペープサート・絵本読み聞かせ・紙芝居よみきかせ・音読・ことばあそびなどを通じて、ことばの持つ音の楽しさ、イメージなどを膨らませたり、ピアノ読み聞かせなども実施し、さらに豊かな時間を提供します。特性や場面により、視覚支援・音声パッド・PECSなどの代替コミュニケーションも活用し、表出や相互理解の意欲を高めます。

"人間関係・社会性"

周囲との安定した関係づくりのため、お友達や小集団で、遊びや活動の場面で、ご本人が伝えやすいツールや、理解しやすい表現で相手に伝える、お友達との道具の貸し借りや、順番を守る、トラブルになったり、嫌な思いをした時、あるいは、活動に参加したくない時、今やっている事を切り上げるのが難しい時など、上手に伝えられるようなアイディアを伝えたり、一緒に伝えたり、代弁するなど、ご本人の特性や状況に合わせて援助します。どなたでも楽しめる活動や内容を設定工夫し、かかわりや場面の共有ができるよう支援しています。

家族支援

保護者様とのコミュニケーションを通じて、ご本人の体調や、バイオリズム、特性理解などを進めるとともに、園や学校・ご家庭の話や受診結果・事情に寄り添って、必要があれば相談援助に応じ、可能範囲で療育内容に取り入れる。

移行支援

小学校生涯学習の参加・子ども食堂への参加・公園遊び・散歩・商店街やファーストフードなどのお買い物体験・近隣イベントへの参加などを通して、地域との交流や、同世代・異世代との接点も持てるようにする。

地域支援・地域連携

送迎時や連絡時などに、利用者様が通う園や学校、いきいきなどと連絡を取り合い、ご本人の様子などをお聞きしたり、支援の仕方を共有します。相談支援・他のデイサービスなどとも連携を取り、ご様子や支援の仕方を共有する。

職員の質の向上

毎週の支援会議を実施。利用者様の様子を共有し、支援の仕方、環境、活動内容などを話し合う。研修動画受講や、障がい理解本、スキルアップ研修の奨励。保護者様、利用者様の意見をフィードバックしている。

主な行事等

地域小学校生涯学習(楽器体験・グループセッション・運動・音楽遊び・調理等)・ピアノ・合奏・手遊び歌・設定遊び・公園遊び・外出・乗り物体験・社会見学・リズム遊び・ペープサート劇・ピアノ紙芝居・絵本読み聞かせ・季節の工作・手芸・自由工作・家庭科・買い物体験・地域イベント参加・コンサート鑑賞・ユメノートでのライブ開催・子ども食堂参加・クッキング・カフェ・ことば音楽療法・音楽療法・ボランティアによるイベント・季節の遊びやパーティー・クイズ・リラクゼーション・防災・避難訓練・保護者懇親行事など。

クリックすると大きく表示されます(PC環境)